Vingt félins ont participé à une étude menée aux États-Unis afin d’évaluer l’efficacité d’un médicament ciblé. Quelles seront les prochaines étapes ? Jak, un chat noir croisé âgé de neuf ans, a reçu un diagnostic qui a laissé sa famille sans voix : il était atteint d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou, un cancer buccal agressif et difficile à traiter. Son vétérinaire a annoncé qu’il ne lui restait plus que six à huit semaines à vivre. Face à cette situation, sa propriétaire, Tina Thomas, a cherché d’autres options et a découvert l’existence d’un essai clinique visant à évaluer une intervention encore non testée. Elle a donné son consentement pour que l’animal participe à un essai clinique visant à évaluer une thérapie ciblée potentielle. Les résultats ont été publiés dans la revue Cancer Cell et sont porteurs d’espoir, car ils pourraient être bénéfiques pour les êtres humains.

Cancer félin et lien avec les humains

Le carcinome épidermoïde de la tête et du cou chez les chats est souvent détecté tardivement, ce qui limite les options de traitement.

La similitude biologique de ce cancer chez les chats et les humains a incité des scientifiques américains à tester une molécule capable de bloquer une protéine clé chez les animaux et les humains.

L’idée est née d’une expérience personnelle de Jennifer Grandis, qui a appris par sa sœur vétérinaire que les chats atteints d’un cancer buccal survivent rarement plus de deux ou trois mois.

La scientifique a mené l’étude en collaboration avec Daniel Johnson et Katherine Skorupski, de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) et de l’Université de Californie à Davis.

Ils ont choisi de véritables modèles félins, atteints spontanément d’un cancer, afin de garantir des résultats plus fiables. « Nos études montrent que les animaux de compagnie atteints d’un cancer peuvent être de bons modèles pour la maladie humaine », a déclaré le docteur Johnson.

On utilise généralement des souris comme modèles d’expérimentation. Mais elles ne reflètent pas la complexité du cancer. En revanche, la participation de chats aux essais permet d’obtenir des données plus proches de la réalité de la maladie chez l’homme, selon les chercheurs.

Animaux dans les essais cliniques

« Nous voulions passer plus de temps avec lui. J’ai entendu parler de cet essai et j’ai voulu qu’il y participe », a expliqué la gardienne du chat Jack. Il était l’un des vingt chats qui ont participé à l’étude pionnière sur la nouvelle molécule ciblant les tumeurs.

Pendant sa participation, Jak a reçu des doses hebdomadaires de la molécule expérimentale. Ses symptômes, tels que le larmoiement constant, se sont nettement améliorés. Il a réussi à vivre plus de huit mois après le diagnostic et a passé un Noël de plus avec sa famille.

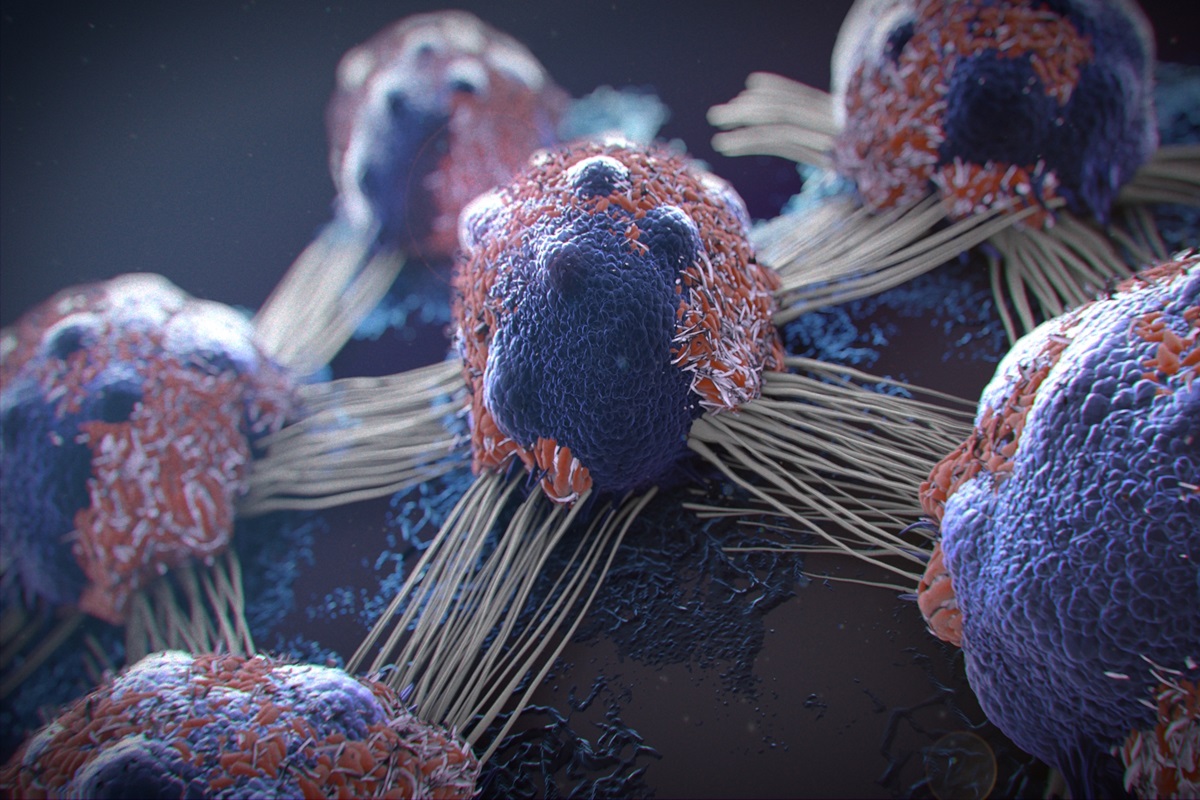

L’intervention consiste à administrer un fragment d’ADN cyclique spécialement conçu pour bloquer la protéine STAT3, responsable de la croissance et de la survie des cellules cancéreuses. Cette molécule empêche STAT3 d’activer les gènes liés au développement tumoral. De plus, elle renforce la réponse immunitaire antitumorale en augmentant les protéines défensives telles que PD-1.

Comment fonctionne le traitement potentiel

Le principal avantage du traitement réside dans le ralentissement de la progression de la maladie. Il permet ainsi de prolonger la vie des chats.

L’étude réalisée était un essai clinique ouvert à bras unique dans lequel vingt chats domestiques ayant reçu un diagnostic confirmé de carcinome épidermoïde de la tête et du cou ont reçu le traitement expérimental.

Il n’y avait pas de groupe témoin, de sorte que tous les félins ont participé selon le même protocole et ont été surveillés afin d’évaluer la sécurité et l’efficacité préliminaire de la molécule conçue pour bloquer la protéine STAT3.

Les chercheurs ont bénéficié de subventions des Instituts nationaux de la santé et du Centre de santé pour les animaux de compagnie pour mener cet essai.

L’intervention consistait à administrer le médicament par voie intraveineuse à des doses hebdomadaires pendant un mois.

Les registres ont montré que sept des vingt chats ont répondu au traitement avec une stabilisation ou une réduction de la tumeur pendant la période d’étude. Dans les cas de réponse positive, la survie moyenne a augmenté à 161 jours. Cela signifie que l’espérance de vie habituelle pour cette maladie, qui est généralement limitée à deux ou trois mois après le diagnostic, a été largement dépassée. Les chercheurs ont observé une amélioration des symptômes et n’ont signalé pratiquement aucun effet indésirable significatif. Seule une légère anémie a été détectée chez certains chats, un problème fréquent chez les patients félins atteints de cancer et qui n’était pas uniquement associé au nouveau médicament.

L’étude a également vérifié que le médicament parvenait à augmenter l’expression de la protéine PD-1 dans les cellules tumorales.

Cette donnée apporte un deuxième mode d’action et suggère que la thérapie pourrait renforcer la capacité naturelle du système immunitaire à combattre le cancer.

En ce qui concerne les prochaines étapes, les scientifiques prévoient de concevoir des essais cliniques chez l’homme avec des tumeurs de la tête et du cou qui expriment STAT3. Ils utiliseront les mêmes principes moléculaires et les enseignements tirés chez les chats. Le passage à des essais sur l’homme nécessitera des études analysant la sécurité, la posologie et la réponse clinique, dans le cadre de protocoles réglementés et supervisés.

Dans un entretien avec, le docteur Daniel Alonso, chercheur au Conicet au Centre d’oncologie moléculaire et translationnelle de l’Université nationale de Quilmes, a déclaré après avoir lu l’article : « Je trouve l’approche de l’essai sur les chats très intéressante. L’intervention consiste en une molécule qui empêche l’expression d’une protéine favorisant le développement de la tumeur. Il s’agit donc d’une thérapie ciblée visant à empêcher la croissance de la tumeur ».

Le chercheur a mené une recherche fondamentale, puis un essai clinique avec l’utilisation de la desmopressine chez des chiennes atteintes d’un cancer du sein en Argentine. Les résultats de ces travaux sur les animaux ont servi de base pour poursuivre les études cliniques sur les humains. La phase II a déjà été réalisée avec des patients en Argentine, et une entreprise canadienne s’apprête à mener un essai de phase III.